人行天桥项目详情

桃浦智慧城弧形空间桁架结构人行天桥是上海市智慧城市基础设施建设的重点项目,也是“功能性交通枢纽与建筑美学、智慧理念深度融合”的典范工程。项目于2020年竣工投用,总建筑面积达8.1万㎡(地上5.4万㎡、地下2.7万㎡),采用创新型弧形空间管桁架结构,既承担桃浦智慧城跨区域行人连通的核心功能,又以“轻盈动感、科技感十足”的造型成为上海智慧城市地标,充分体现“安全、高效、智慧、可持续”的现代城市基础设施建设理念。

规模布局与钢结构体系优势

作为桃浦智慧城“产城融合”的关键连通载体,该天桥以“适配智慧城空间、满足多元人行需求”为核心,通过科学的空间规划与弧形空间桁架结构,实现交通功能与智慧城市定位的深度协同。

从规模与功能布局来看,8.1万㎡的总建筑面积构建了“地上人行核心+地下配套支撑”的立体服务体系:

地上区域(5.4万㎡):核心功能为“通行+体验”双维度设计——主体为6米宽弧形步行通道(可满足高峰时段日均2万人次通行),沿通道间隔设置12处观景平台(每处约80㎡),配备休憩座椅与智慧导览屏(显示周边商业、交通实时信息);同时衔接桃浦智慧城的商业综合体、写字楼与住宅区出入口,通过钢结构连廊实现“无缝接驳”,形成“高效通行+休闲互动”的人行网络。

地下区域(2.7万㎡):承担“智慧运维+交通衔接”功能,包含技术设备机房(放置天桥智慧监控、照明控制系统)、地下人行通道(连接地铁桃浦站,实现“天桥-地铁”零换乘)及应急物资储备区,既保障天桥智慧化运营,又强化与城市公共交通的联动,提升整体出行效率。

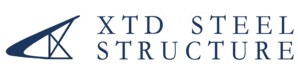

在结构体系上,项目采用弧形空间管桁架结构,这一选择精准匹配智慧城天桥的核心需求:

- 大跨度与无柱空间:空间管桁架通过多向受力节点设计,实现最大单跨35米的无柱跨越,避免立柱占用智慧城地面广场空间,保障地面人流、车流的顺畅通行,同时为天桥下方预留商业活动、绿化景观空间;

- 造型与受力协同:弧形轮廓不仅是美学设计,更能优化结构受力——曲线形态可分散行人荷载与上海多风气候下的风荷载,管桁架的空心截面在减轻结构自重(较传统钢结构减重20%)的同时,保持优异的抗扭、抗弯性能,确保天桥长期使用中的稳定性;

- 智慧化适配性:管桁架的空心结构可内置智慧设备管线(如LED照明线路、监控线缆),避免管线外露破坏造型美感,同时便于后期设备维护,契合桃浦智慧城“隐藏式科技、可视化美学”的建设理念。

施工难点与创新突破

项目地处桃浦智慧城核心商圈,面临“弧形构件精度要求高、施工不干扰商圈运营、地上地下协同施工难”三大核心挑战。项目团队以技术创新为突破口,构建“高精度预制+低干扰施工+智慧化协同”的建设体系,攻克智慧城市核心区的施工难题。

- 核心施工难点应对

弧形空间管桁架精度管控:管桁架弧形曲线复杂(曲率半径随跨度动态变化),传统加工方式易出现节点错位(允许误差≤±2mm),若精度不达标会导致现场拼装断裂。

商圈运营零干扰:施工期间桃浦智慧城商业、办公正常运营,传统焊接、吊装作业的噪音与占地会影响商圈客流。项目采用“工厂预制+现场螺栓连接”模式,管桁架构件在工厂完成焊接、防腐处理后,运输至现场仅需螺栓拼装,现场噪音降低至50分贝以下(符合商业区域环境标准);

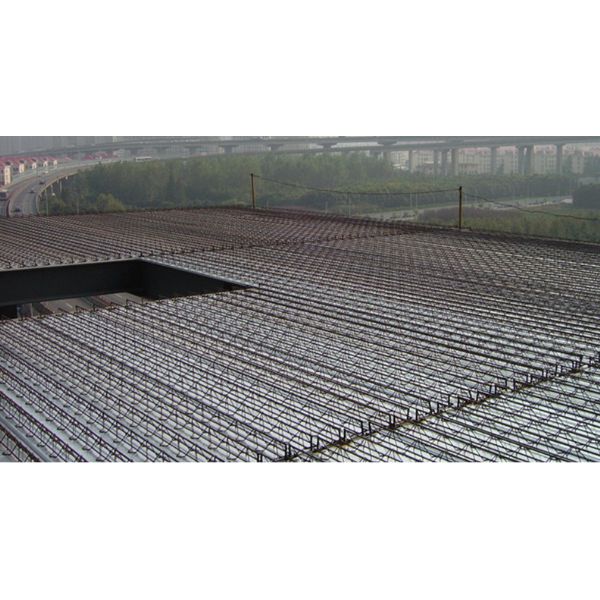

地上地下协同施工:地下2.7万㎡通道需与地上天桥同步施工,且需衔接地铁既有结构,若工期衔接不当会延误整体进度。通过“BIM进度模拟+分区流水施工”方案,在BIM模型中模拟地上管桁架拼装与地下通道开挖的工序衔接,划分3个施工分区(地下通道区、天桥基础区、天桥拼装区),采用“地下先行、地上跟进”的流水作业,实现地上地下施工同步推进,较原计划缩短工期45天。

- 关键技术创新

BIM全周期智慧管控:从设计到运维全程应用BIM技术,除构件加工与进度模拟外,还整合智慧设备参数(如LED照明控制逻辑、监控点位覆盖范围),在模型中优化设备布局;竣工后将BIM模型与天桥智慧运维平台对接,可通过模型直接定位设备位置、查看运行数据,实现“可视化运维”;

弧形结构监测技术:在管桁架关键节点安装光纤传感器,实时监测结构应力、位移数据(预警阈值:应力≥180MPa、位移≥5mm),数据传输至智慧运维平台,若出现异常自动推送预警信息,保障天桥在极端天气(如台风、暴雨)下的通行安全。

工程特色与城市意义

该天桥不仅是人行连通设施,更以“弧形美学、智慧赋能、可持续运营”为核心特色,成为推动桃浦智慧城“产城融合”、彰显上海智慧城市建设水平的重要载体。

1. 工程核心特色

弧形结构的美学与功能共生:不同于传统直线型天桥,项目的弧形空间管桁架造型呼应桃浦智慧城“流动型城市空间”规划理念,曲线轮廓与周边写字楼、商业体的现代风格高度契合,夜间通过LED轮廓灯勾勒弧形线条,成为智慧城“夜间地标”;同时弧形设计扩大了观景平台的视野范围,行人可俯瞰智慧城核心广场景观,实现“通行+观景”双重体验;

全场景智慧化配置:天桥集成多项智慧设施——步行通道设置智能导引屏(显示实时天气、地铁到站信息),观景平台配备无线充电座椅,地下通道安装人流监测摄像头(超过500人时自动开启应急通道指示),所有设备通过智慧平台联动控制,既提升行人体验,又实现“无人化运维”;

低耗可持续运营:除太阳能光伏供电外,天桥雨棚采用“虹吸式排水+雨水回收”系统,收集的雨水用于地下通道清洁与周边绿化灌溉,年节水约800吨;管桁架构件可100%回收利用,后期若需改造,钢材可循环使用,减少建筑废料产生,契合上海“双碳”目标。

2. 城市价值与意义

支撑桃浦智慧城“产城融合”:天桥连接智慧城的商业、办公、住宅与地铁,行人跨区域通行时间从原本20分钟缩短至5分钟,有效促进“工作-生活-休闲”的场景联动,吸引更多企业、人才入驻,助力桃浦智慧城打造“15分钟生活圈”;

引领智慧城市基础设施创新:作为上海首个“弧形空间桁架+全智慧化”人行天桥,项目的技术方案(如BIM智慧运维、太阳能集成)为后续智慧城市项目提供可复制经验,尤其为商业密集区的人行设施建设树立“功能+美学+科技”融合的标杆;

提升上海城市景观品质:天桥的弧形造型与智慧化夜景设计,成为上海西北部的“新地标”,吸引市民、游客打卡,带动周边商圈客流增长(投用后周边商场日均客流提升15%),同时入选“上海智慧城市基础设施示范项目”,彰显上海在“城市更新与建筑创新”领域的领先地位。

四、总结

桃浦智慧城弧形空间桁架结构人行天桥以“8.1万㎡立体服务空间、弧形空间管桁架创新结构、2020年竣工投用”为核心亮点,既攻克了智慧城市核心区“高精度、低干扰、协同施工”的复合难题,又通过“美学设计+智慧赋能+可持续运营”,重新定义了现代人行天桥的价值定位。

项目的建设充分体现了“智慧、绿色、创新、美学”的现代城市基础设施理念,自2020年投用以来,持续以“高效连通、优质体验、稳定运营”的表现,承担桃浦智慧城跨区域人行核心功能。它不仅是一条“空中通道”,更是上海智慧城市建设的“形象名片”——以弧形空间桁架的结构创新,融合科技与美学,为中国新一代城市人行基础设施提供了“功能与品质并重”的实践样本,助力上海迈向更高质量的智慧城市发展新阶段。