在大跨度建筑与复杂空间营造领域,空间框架结构与桁架结构凭借“轻质高强、高效传力”的核心优势,成为体育馆、展览馆、工业厂房、桥梁等工程的主流选择。二者虽同属钢结构体系,且均通过杆件几何布置实现稳定受力,但在几何形态、受力机制、适用场景等方面存在本质区别。本文将系统拆解两种结构的核心特性,厘清关键差异,并从工程需求出发提供科学的选择依据,为实际项目设计与决策提供参考。

空间框架结构与传统桁架系统概述

空间框架结构是一种高次超静定的空间结构,具有空间刚度大、整体性好、抗震能力强、能抵抗不均匀地基沉降等优点。空间框架结构重量轻、用钢量少、应用范围广,适用于中小跨度与大跨度建筑,如矩形、圆形、扇形、多边形等平面形式。它特别适合大柱网建筑,可提供更大可用空间,方便根据不同功能需求进行布局。

凭借这些特性,空间框架结构被广泛应用于各类建筑领域。在公共建筑中,它常见于体育馆、俱乐部、展览馆、剧院、车站候车厅等;在工业建筑中,如仓库、机库、工厂等,也常采用空间桁架结构作为支撑体系。

网格的杆件连接方式为铰接,而空间桁架的杆件仅在腹杆与杆端处铰接。在建模中,虽然弦杆在节点处断开,但弦杆之间刚性连接,呈连续状态,这与实际工程情况非常接近。

桁架是一种由直杆组成的几何不变结构,其基本单元为三角形。杆件交汇处称为节点。根据组成桁架的杆件轴线和外力分布,可分为平面桁架与空间桁架。空间桁架通常由一系列平行的平面桁架组成,如屋顶桁架或桥梁结构;若主要承受平面荷载,可简化为平面桁架进行计算。

传统桁架结构由几何不变的三角形单元构成,杆件主要承受轴向拉压力,结构效率极高。桁架结构对悬臂和跨度的适应性较强。空间桁架结构与平面桁架不同,其截面由腹杆与弦杆组成,形成三角形或矩形等特定几何形状。两者的主要区别在于:空间桁架结构具有明显的主次方向,而网架结构则无明显主次方向,或主次方向不明显。

因此,尽管空间桁架结构与网架结构在设计与施工上存在明显差异,但它们在几何形态与杆件连接方式上有共通之处。同时,它们都强调结构的稳定性与承载力,并通过合理的几何布置与节点设计确保结构安全与可靠。

值得注意的是,无论采用空间框架结构还是桁架结构,在实际应用中都必须综合考虑材料选择与施工工艺,以确保结构的稳定性与耐久性。同时,这些结构形式在现代建筑设计中也扮演着越来越重要的角色,不仅提供高效的承载能力,还满足现代建筑对美观与空间灵活性的需求。

结构布局:三维与二维框架

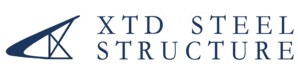

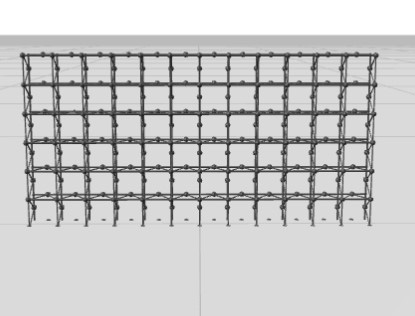

网格与网壳统称为空间框架结构。它是由多个杆件按一定几何规律在节点处连接形成的空间结构,能充分发挥三维空间受力优势,传力路径简单,尤其适用于大跨度建筑。由双层或多层平面网格组成的称为空间框架结构(简称网架),由单层或双层曲面网格组成的称为网壳结构。

从几何特征来看,二维桁架(平面桁架)的所有杆件与节点线均位于同一平面上,形成平面网格结构,如房屋屋顶檩条桁架或桥梁横向承重桁架;而三维桁架(空间桁架)的杆件与节点突破平面限制,在三维空间中交错连接,形成具有高度、宽度与深度的立体网格结构,如体育馆屋顶或输电塔架。

大跨度空间结构通常由多个构件组成,不同部件之间可能相互影响,因此灵敏度分析有助于评估不同因素的重要性,从而优化设计。通过参数研究,设计师可以识别哪些因素对结构性能起关键作用,并通过调整参数提升整体性能。

例如,通过改变关键支点的支撑条件或调整某些杆件的截面尺寸,可显著提升结构的稳定性与承载力。此外,设计师还能通过参数化研究对比不同设计方案,确定最经济、安全的方案,避免设计中过度复杂与材料浪费。灵敏度分析帮助设计师在降低风险的同时提高设计效率,确保结构设计达到最佳平衡状态。

在受力特征方面,二维桁架仅需承受作用于自身平面的荷载,如垂直自重与水平面内力;而三维桁架需同时应对空间中三个方向(x、y、z轴)的荷载,包括垂直荷载、水平风荷载、侧向推力等。其杆件内力为三维空间轴力的平衡表现。

空间框架与三维桁架(空间桁架)虽然都属于空间结构,但在几何组成、节点特征、受力性能及适用场景上存在显著区别。空间框架多为双层或多层杆件交织形成的立体网格结构(如正四面体、斜四面体、三角锥等),整体形态呈“网格状空间壳体”;而空间桁架通常由若干组主次杆件通过节点连接形成单层或多层空间框架,杆件较长,几何形式更注重“线性构件的空间组合”,如由交叉平面桁架组成的三维框架。

空间框架结构与空间桁架结构的构成细节

第一类空间框架结构:平面桁架系统

- 双向正交网格:由两组平面桁架系统组成,其在平面上的投影轴线彼此成 90° 角,并与建筑边界平行或垂直,形成矩形或正方形网格。

- 双向斜交网格:通过将双向正交网格在水平面上旋转 45° 获得,交叉角仍为 90°,但桁架不再平行于建筑轴线,而形成 45° 斜角。

- 三向网格:刚度较双向网格更大,适用于大跨度结构。其平面形状可为三角形、梯形或正六边形,也可用于圆形平面。

第二类:由四角锥组成的空间框架结构

该结构由四根上弦形成方形锥底,锥顶位于方形重心下方。四根腹杆从方形四角节点连接至锥顶,形成四角锥单元。按一定规律连接四角锥单元,即可形成四角锥网格。

- 正放四面体网格:四面体底面平行于建筑轴线,相邻单元连接形成网架的上下弦,上下弦长度相等并错开半跨。

第三类:由三角锥组成的空间框架结构

基本单元为由 3 根弦杆与 3 根腹杆组成的正三角锥(即四面体)。三角锥可正置或倒置布置。

- 三角锥网格:连接三角锥的顶角,使上下弦构成的平面图均为等边三角形,即为三角锥网格。

- 蜂窝状三角锥网格:同样由三角锥单元组成,但其上弦与腹杆位于同一垂直平面。上下节点由六根杆件连接,是节点杆数最少的一种。上弦受压长度短于下弦,受力合理,用钢量少,但上弦平面呈六边形,屋面板设计较复杂。

空间桁架结构的核心构件分类

- 杆件系统:由弦杆(上弦、下弦)与腹杆(斜杆、竖杆)组成,多采用圆钢管或方钢管。节点连接形成三角形或多边形单元。例如,平面桁架的弦杆承受由弯矩转化的轴力,腹杆传递剪力;空间桁架结构通过三维杆件体系分散荷载,如正交桁架、三角锥桁架等。

- 节点结构:包括焊接节点(如相贯节点)、螺栓节点(如螺栓球节点)与铰接节点。例如,北京国家金融信息大厦的八角连廊采用铰接与滑动支座实现高空高精度安装。

- 支撑系统:分为固定支座、单向滑动支座与双向滑动支座,需满足荷载传递与变形协调要求。如广州东方酒店会展中心的预应力桁架采用套筒锚固支座,可承受 4500kN 的轴力。

结构性能与荷载分布

钢结构网架与桁架结构在结构性能与荷载分布方面存在显著差异。

空间框架结构属于三维受力体系,由三角锥、四角锥等单元组成。杆件主要承受轴力,荷载通过多向杆件分散,空间刚度与整体稳定性极高。

例如,网架的双向受力特性使其能在大型建筑(如体育馆、航站楼)中有效分散荷载。节点通过螺栓球或焊接球连接,能实现杆轴线交汇于球心,避免弯矩,提高整体刚度。荷载分布均匀,适用于复杂平面(圆形、六边形等),抗震性能优异,能在地震等自然灾害中保持结构稳定。

桁架结构多为平面或空间桁架系统,由弦杆与腹杆组成,主要承受轴向拉压力,属于单向受力体系。平面桁架的弦杆承受由弯矩转化的轴力,腹杆传递剪力,荷载沿桁架平面传递,横向刚度较弱,需依赖支撑系统增强稳定性。

例如,平行弦桁架的弦杆内力从两端向跨中递增,腹杆内力相反;三角桁架的弦杆内力分布不均,适用于瓦屋面等特定场景。桁架结构材料利用率高,特别在大跨度桥梁与工业厂房中,通过合理布置腹杆可优化受力,但平面外刚度较低,需设置支撑抵抗侧向力。

设计灵活性与美学潜力

首先,钢结构空间框架结构可减少建筑中柱与墙的使用。与传统建筑结构相比,空间框架结构强度与稳定性更高,可用较少的支撑构件支撑更大空间,提高建筑空间利用率。由于柱墙减少,建筑内部可灵活分区,形成更开放的使用空间。

其次,桁架结构具有大跨度优势,可创造宽敞的室内空间。钢结构材料强度高、刚度大,可支撑更大跨度的屋顶。传统结构需更多支撑点,导致空间被分割,而空间框架减少支撑点,使建筑内部空间连续流畅,提高采光与通风性能,提升舒适度。

此外,空间桁架结构的构件具有较高的灵活性与可调性。相比传统建筑结构,其构件标准化、系列化程度更高,设计制造可模块化,构件可灵活拆装。

这种灵活性使空间框架可根据需要进行调整,适应不同功能与使用需求。建筑使用期间,如需重新规划内部空间,可拆装重组,大大提高建筑的可变性与再利用性。

施工速度与安装效率

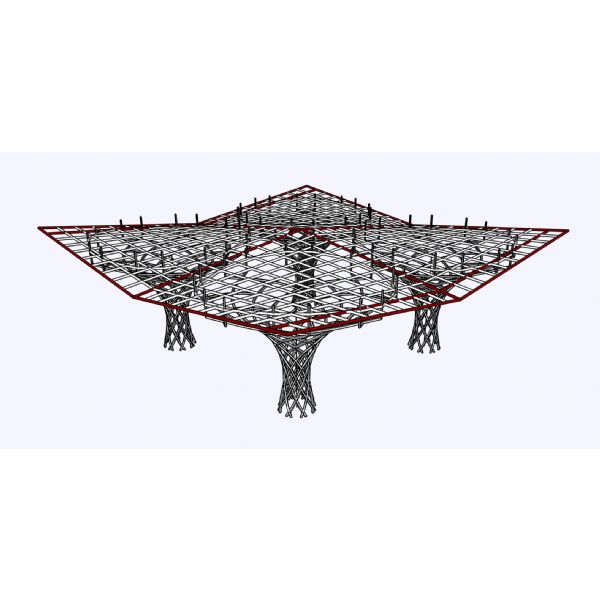

钢结构空间框架结构可实现建筑的模块化与快速建造。其工厂预制条件优越,可减少现场加工与施工时间。整个网架可在工厂制造组装后运输至现场安装。与砖混结构相比,钢结构网架能节省大量施工周期。此外,采用模块化设计的网架结构可轻松局部改造或扩建,提升建筑再利用与可持续性。

空间网架结构的预制与螺栓装配优势

网架节点是结构受力传递的关键部位,常见节点形式包括焊接球节点与螺栓球节点。焊接球节点采用热压工艺制造空心钢球,杆件与钢球通过焊接牢固连接,焊缝强度可达母材的 95% 以上,适用于大跨度、受力复杂的重型网架;螺栓球节点则通过高强螺栓连接杆件与锻造球,安装精度可控制在 ±0.5mm 以内,便于工厂预制与现场快速组装,适用于一般跨度的网架项目。

现场复杂性与安装要求

网架常在高空拼装施工,工艺简便,无需大型吊装设备。施工关键在于起始架安装。完成起始架后,以其为基础进行高空小四角锥悬臂安装,逐步完成整体网架拼装。

成本、材料利用与长期价值

在现代钢结构工程中,空间框架结构与空间桁架结构不仅在结构性能上表现出色,在成本控制、材料效率与长期价值方面也展现出综合优势。

二者虽各有特点,但都体现了现代建筑“高性能、低能耗、可持续”的核心理念。

首先,从材料利用角度看,两者均采用标准化钢构件,通过合理几何布置实现高效受力。网架结构由密集短杆组成三维网格,受力路径分散,刚度大,用钢量控制合理;而桁架结构通过主次杆组形成三维桁架体系,受力明确,在相同跨度条件下可用更少构件实现更高承载力,实现“以最少钢材实现最大结构性能”。

其次,在施工与维护环节,二者优势明显。由于工厂预制与标准化程度高,空间框架与空间桁架可在加工厂精确制造,现场仅需高效拼装,大幅减少湿作业与工期,提升施工效率并降低因天气或人工延误造成的成本。此外,钢结构构件更易更换维护,即使局部损坏,也无需大规模拆除重建,减少维护投入与停工损失。

在结构寿命与环境适应性方面,两种结构均表现优异。现代钢材经过专业防腐处理,具备优良的抗氧化、耐湿与耐热性能,长期抵御风雨、高温及日晒侵蚀,保持结构稳定与安全。特别在大跨度与开放空间场景中,二者都能灵活适应复杂建筑功能,实现结构与空间的高度统一。

此外,这两种结构在建筑生命周期末期的残余价值也很高。无论是节点密集的网架,还是主次分明的桁架,其构件在拆除后均可回收再利用或重新熔炼为高品质钢材,既节约资源,又减少建筑垃圾,实现真正的绿色建筑理念。

结语:两种结构的未来发展趋势

空间框架结构与桁架结构并非竞争关系,而是针对不同工程需求的互补解决方案。随着建筑工业化与智能化的发展,二者呈现三大共同趋势:

- 设计智能化:AI与BIM深度融合,实现“参数化建模-受力模拟-优化生成”全流程自动化,设计效率提升50%以上;

- 材料高端化:Q690、Q960超高强钢与耐候钢的应用,进一步降低用钢量并提升耐久性;碳纤维复合材料与钢材混合结构开始应用于大跨度场景;

- 施工模块化:“单元预制-整体吊装-智能拼装”模式成为主流,空间框架与桁架的现场施工周期可进一步缩短至传统工艺的1/3。

对于工程设计者与投资者而言,精准把握两种结构的核心差异,结合项目的跨度、平面、成本、工期等需求科学选择,才能最大化结构的全生命周期价值。未来,随着技术的迭代,空间框架与桁架结构将在大跨度建筑领域持续发挥核心作用,为城市打造更多兼具性能、美学与可持续性的建筑标杆。